Ne ho provati tanti e sono giunto alla

conclusione che il migliore sia quello altoatesino. Sarà per via dell’erba o

dell’acqua, non so, ma lo yogurt dell’Alto Adige ha un sapore particolare. Mi

piace soprattutto quello alla vaniglia e, quando al supermercato vedo allineati

i barattoli da mezzo chilo, ne pregusto già il profumo e la morbida

consistenza. L’unica cosa che allora osservo con attenzione è la data di scadenza,

perché mezzo chilo di yogurt non lo consumi in mezza giornata.

Per giungere a

questa scelta ne ho però assaggiati parecchi e ho letto le loro etichette:

quante calorie e quanti fermenti lattici vivi (che al solo pensarci fa un po’

impressione), e poi gli zuccheri, gli amidi, la frutta. Le etichette sono

importanti: se non ci fossero loro a dirci per esempio quanto residuo fisso

rimane nell’acqua che beviamo, non oso pensare ai danni che provocheremmo al

nostro organismo! Per fortuna, su tutti gli alimenti confezionati vige

l’obbligo di apporre un’etichetta che ne descriva nel dettaglio gli ingredienti.

La fabbricazione in serie, tipica dell’industria, consente la produzione di

pezzi tutti identici, rendendo così di fatto possibile l’etichettatura.

Questa stessa operazione

risulta invece molto complicata, e forse anche inutile se non rischiosa, per

tutti quei beni che non sono prodotti in serie: molto probabilmente il pane

fatto in casa risulterà diverso per dosi e sapore in ciascuna cottura, così

come la passata casalinga di pomodori o la confettura di frutta. A questi alimenti

non ci sogneremmo mai di apporre una minuziosa schedatura degli ingredienti, ma

ci limiteremmo a gustarli nella loro meravigliosa fragranza lasciandoci

sorprendere di volta in volta dall’incanto della loro novità.

Due genitori mi

hanno appena scritto una bellissima lettera rivendicando, per il loro bambino

fatto in casa, il sacrosanto diritto all’unicità.

Spesso la nostra

mente applica inavvertitamente alle persone lo stesso processo conoscitivo

utilizzato per le acque minerali: naturali o frizzanti, povere o ricche di

sodio, con alto o basso residuo fisso, ecc. Questo meccanismo semplificatorio,

che normalmente ci aiuta ad affrontare e comprendere il mondo reale riducendo

l’ansia delle diversità, risulta però deleterio se applicato alle persone.

Alexandre Jollien,

giovane filosofo francese, esprime bene questo rischio:

“Il nostro rapporto con il mondo procede per riduzioni. Ogni

giorno devo raccogliere, setacciare, selezionare informazioni in funzione di

ciò che è necessario per vivere. Questo lavoro obbliga a fissare priorità, a

focalizzare le urgenze. Non posso vedere tutto, capire tutto, né fare tutto. Di

conseguenza, organizzo il mio mondo, incollando alla realtà delle etichette,

delle parole, a tal punto che ben presto finirò per vedere solo quelle. Gli

antichi vedevano nell’esperienza il principio della saggezza. Eppure, essa può

anche portare a ridurre l’essere che ci sta di fronte a una etichetta”.

Alexandre Jollien, Il mestiere di uomo, Edizioni

Qiqaion, Magnano (BI) 2003, p. 63

Incasellare le

persone, limita prima di tutto la nostra possibilità di godere e apprezzare la

ricchezza delle diverse individualità, ma offre anche incautamente il fianco ad

atteggiamenti discriminatori che potrebbero propagarsi nel gruppo dei pari con

conseguenze devastanti a livello relazionale.

Soprattutto in un

ambiente come la scuola, creato appositamente per far crescere le persone al

meglio delle loro possibilità e per allenarle alla vita sociale, è importante

il rispetto sostanziale delle diverse individualità, rispetto che si manifesta anche

attraverso l’uso di parole che creino empatia, che facciano crescere, che uniscano

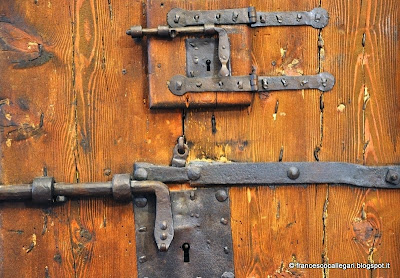

e non che dividano o escludano. Parole che parlino di libertà e non di prigioni:

nel momento in cui etichettiamo una persona, magari a causa di un suo

particolare modo di essere, di fare o di parlare, apponiamo su di lei un

marchio indelebile che la imprigionerà per sempre portandoci a identificare

quella stessa persona con l’etichetta che le abbiamo assegnato e impedendoci di

vedere in lei tutto il resto.

Il primo passo,

anche se forse il più difficile, è quello di non esprimere giudizi sulle persone.

Lo psicologo statunitense Marshall Rosenberg, creatore del metodo della

Comunicazione Non Violenta, scrive:

“Il filosofo

indiano J. Krishnamurti una volta affermò che osservare senza valutare è la

forma più elevata di intelligenza umana. Per la maggior parte di noi, è

difficile osservare le persone e i loro comportamenti senza mescolarvi giudizi,

critiche o altre forme di analisi.

Attribuendo

etichette alle persone, tendiamo ad assumere nei loro confronti atteggiamenti

che contribuiscono a generare i comportamenti stessi che ci preoccupano, il che

poi lo vediamo come una ulteriore conferma della nostra diagnosi”.

Marshall B. Rosenberg, Le

parole sono finestre, Ed. Esserci,

2003, p. 48, 50, 107.

Il cammino verso la

comunicazione non violenta ci apre a nuovi orizzonti e ci invita a cambiare il

nostro asse di prospettiva. Normalmente noi utilizziamo il metro di giudizio

verticale che prevede a un estremo il concetto di giusto con il relativo

premio, dall’altro il concetto di sbagliato con il relativo castigo. Esiste un

altro asse relazionale: quello orizzontale, basato sulla comprensione dei

bisogni e sul riconoscimento delle emozioni. Bisogni ed emozioni sono

strettamente correlati: un bisogno soddisfatto genera un’emozione positiva e

viceversa.

Si parla tanto oggi

di scuola inclusiva: fino a ieri si diceva che la scuola deve integrare, oggi

deve includere. Io non so quale sia tra i due il termine più corretto, so per

certo però che una buona scuola è quella che è disposta all’incontro, che sa

accogliere e valorizzare le diversità. Una scuola accogliente è una scuola

attenta ai bisogni, è una scuola che tende a produrre emozioni positive, che non

isola e non esclude, una scuola che non umilia e non mortifica, una scuola che

non etichetta e non ingabbia, ma che valorizza il bello e il buono di ciascuno,

facendo volare tutti, docenti e allievi. Insieme.

Una scuola attenta

sa mettere ciascun allievo nelle migliori condizioni per apprendere. Ancora

l’asse bisogni-emozioni, perché l’apprendimento passa più facilmente attraverso

le emozioni: “Capitano, mio capitano!”.

Lungo l’asse premio-castigo passa solo un apprendimento temporaneo, fasullo,

buono solo per l’interrogazione del giorno dopo. Una grande perdita di tempo,

in definitiva.

Secondo il filosofo

Pierre Durrande:

“Il compito primario di un educatore è quello di offrire la

testimonianza di un’umanità autentica e piena. Ed è solo attraverso un costante

lavoro su se stesso che un educatore può impegnarsi in quest’opera vitale,

poiché educare è innanzitutto incontrare e ogni incontro è possibile solo

creando uno spazio di accoglienza in se stessi, quello spazio che nasce da una

piena adesione alla propria umanità”.

Pierre Durrande, L’arte di educare alla vita,

Edizioni Qiqaion, Magnano (BI) 2012.

Ed è proprio lì,

nell’apertura consapevole all’incontro, che si gioca la grande sfida

dell’inclusione/integrazione: è in classe, ma anche in casa, che le parole e i

gesti assumono il colore dell’accoglienza, il sapore della libertà e il canto

della speranza.

Buon anno scolastico.

1 settembre 2014

Francesco Callegari

dirigente scolastico